|

Е.П. Гора

Экология человека

Учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2007. – 540 с.

Глава 6. Адаптация ребенка к различным природным и климатогеографическим условиям

6.3. Адаптация детского организма к климатогеографическим регионам

6.3.1. Адаптация ребенка к условиям высоких широт

Климатические

условия Севера – одни из самых тяжелых для проживания и адаптации детского

организма. Дискомфортные температурные, световые условия, недостаточность

ультрафиолета, сильные ветры, резкие перепады давления существенным образом

сказываются на функциональном состоянии растущего организма. Значительное

снижение двигательной активности в зимний период сказывается на детях в виде

интенсивного увеличения массы тела.

• Влияние холода. Среди этого

многообразия факторов, воздействующих на ребенка в районе высоких широт,

наибольшее внимание уделяется холоду, как основному экстремальному фактору. У

детей относительная (по отношению к внутреннему объему) поверхность тела

больше, чем у взрослых, и соответственно потери тепла у них относительно более

выражены. Поэтому дети быстрее охлаждаются и гораздо чувствительнее к

температурным колебаниям. Это вызывает напряжение систем терморегуляции и, как

следствие, повышение основного обмена.

Удовлетворение

потребности в энергии, восстановление температурного гомеостаза обеспечивается

у детей за счет расщепления АТФ, т. е. используется наиболее лабильный путь

освобождения энергии. Однако использование АТФ для обогрева организма – слишком

дорогое средство. Длительное повторное охлаждение сопровождается нарастанием

свободного (нефосфорилирующего) окисления. Поток электронов в дыхательной цепи

митохондрий оказывается не связанным ресинтезом АДФ в АТФ. Возникающий

вследствие этого дефицит АТФ и КФ сочетается с выделением энергии в виде тепла,

необходимого для сохранения температуры и жизни ребенка. Дефицит макроэргов и

увеличение потенциала фосфорилирования ведет к адаптации генетического аппарата

клетки, увеличению биосинтеза нуклеиновых кислот и белков и к нарастанию

мощности системы митохондрий на единицу массы ткани. Последнее, по мнению Ф. З. Меерсона, обеспечивает

долговременную адаптацию к холоду.

Следует отметить,

что изменения в клетке соответствуют сдвигам, которые возникают при адаптации к

гипоксии или физической нагрузке.

В процессе

приспособления к холоду одним из мощных нейрогуморальных регуляторов является

повышение активности симпатоадреналовой системы. Под влиянием катехоламинов

ткани усиленно потребляют кислород, а происходящее разобщение дыхания и

фосфорилирования ведет к увеличенному образованию тепла.

• Солнечная радиация. Особенно

чувствителен детский организм к дефициту солнечной радиации и неравномерному

распределению ее в течение года. У детей развивается недостаточность витамина D

и нарушается фосфорно-кальциевый обмен, ведущий к изменению нервно-мышечной

возбудимости и повреждению скелета, особенно у детей до 1 года.

Необычный световой

режим в период полярного дня приводит к нарушению соотношения процессов

возбуждения и торможения в ЦНС с соответствующими изменениями соматических

реакций. Извращаются биологические ритмы. Математический анализ ЭКГ показал,

что у детей с измененным циркадианным ритмом во все сезоны года отчетливо

выражены медленные волны сердечного ритма, которые в полярную ночь дополняются

усилением проявления дыхательных волн. То есть выявленные подкорковые влияния

на регуляцию циркадианного ритма в полярную ночь сопровождаются напряжением

парасимпатической регуляции.

Физиологические

аспекты адаптации.

Дыхательная система

Функция дыхания у

детей в районе высоких широт осложнена, поскольку слизистая оболочка верхних

дыхательных путей в зимнее время года почти постоянно подвергается

раздражающему воздействию холодного и сухого воздуха. В крупных городах это

дополняется загрязнением атмосферы. В сильные морозы дети мало бывают на улице,

но поражение дыхательных путей у них отмечается очень часто. Это связано с

привычкой дышать ртом, более частым, чем у взрослых, дыханием и соответственно

большим охлаждением слизистых оболочек.

Реакция (рН) носовой

слизи у детей на Севере несколько смещена в щелочную сторону, составляя в

среднем 7,9–8,0 при рН 7,2–7,8 у детей умеренной зоны. Повышение щелочности

слизи соответствует характерному набуханию слизистой оболочки. Это следует,

видимо, связывать с изменением тонуса кровеносных сосудов носа. Подтверждением

последнего служат данные о более высокой температуре слизистой оболочки нижней

раковины (27,0 °C) у детей Заполярья. Температура слизистой оболочки средней

носовой раковины (28,8 °C) тоже несколько выше у детей на Севере, но

температура глотки не отличается от соответствующего показателя детей умеренной

зоны. Не удалось отметить какой-либо разницы в температуре слизистой оболочки

носовых раковин и глотки в зависимости от срока проживания детей в высоких

широтах.

Параметры внешнего

дыхания у детей на Севере также подвергаются ряду изменений под влиянием

неблагоприятных экологических факторов. Большинство авторов пишут о синдроме

«полярной одышки», но не дают ему единого объяснения. Действительно, в сильный

ветер (скорость более 10 м/с) затрудняется дыхание, особенно трудно

осуществлять выдох. Изменения дыхания связывают с угнетающим действием полярной

ночи и недостатком ультрафиолетовой радиации на дыхательный центр, вегетативные

функции организма, с гиповитаминозом, застоем крови в печени. По мнению И. С. Кандрора, эти сдвиги не имеют

приспособительного значения. Напротив, другие исследователи рассматривают

изменения функции внешнего дыхания как адаптационные изменения в «борьбе за

кислород». Они выражаются в сезонных повышениях минутного объема дыхания (МОД),

увеличении кислородной емкости крови и замедлении скорости кровотока.

Коэффициент использования кислорода (КИо2) при этом снижен.

Последнее свидетельствует о меньшей эффективности дыхания, снижении его

экономичности.

Увеличение МОД,

особенно значительное в период полярной ночи (на 20–30 %), отражает,

по-видимому, повышенные потребности организма ребенка в кислороде в условиях

Севера. МОД хорошо отражает функциональную недостаточность аппарата внешнего

дыхания и системы кровообращения. При первых же признаках дыхательной

недостаточности МОД увеличивается как за счет углубления, так и за счет

учащения дыхания. У детей возрастание МОД чаще идет путем увеличения частоты

дыхания, при этом нарастает удельный вес «мертвого» пространства и снижается

вентиляция альвеол. Гипервентиляция при поверхностном дыхании неблагоприятна.

Жизненная емкость

легких (ЖЕЛ) соответствует уровню физического развития человека и в нормальных

условиях является довольно стабильной величиной. У детей на Севере величина ЖЕЛ

отчетливо превышала показатели по умеренной зоне. В возрасте от 10 до 13 лет

ЖЕЛ нарастала у мальчиков с 2000 до 2800 см3 и у девочек с 1800

до 2600 см3, что соответствовало высокому уровню и гармоничности

физического развития детей. В период полярной ночи объем ЖЕЛ снижался на 5-10 %.

Отмечались также умеренные (в пределах физиологических величин) колебания

уровня МОД, максимальной вентиляции легких, КИо2. Длительность

проживания детей в Заполярье существенно не отразилась на функции внешнего

дыхания.

А. П. Авцын совместно с

сотрудниками выявил отчетливые морфологические изменения в легких, которые

проявлялись в увеличении альвеолярной поверхности, расширении и некотором

укорочении капиллярных сегментов, повышении кровенаполнения легких. Авторы

указывают на приспособительный характер морфологической перестройки легких,

напоминающий адаптацию к гипоксии в горах.

Повышенные

энергетические затраты и флюктуация содержания кислорода в атмосфере Заполярья

создают определенные трудности в обеспечении кислородом. Эти трудности

усугубляются в сухую погоду. В средней климатической зоне человек находится в

помещении около 70 % времени, а в городах на Крайнем Севере – более 90 %.

Особенно много времени проводят дети в помещении в холодный период года.

Расчеты показали, что в воздухе закрытого помещения весовое содержание

кислорода меньше, чем в атмосферном, на 10–15 % зимой и на 0,5–5% летом.

Уменьшение весового содержания кислорода у большинства детей вызывает ухудшение

самочувствия, вялость, апатию, головную боль, сонливость, капризничание и

другие проявления гипоксии.

Сердечно-сосудистая

система

Адаптация организма

к северным условиям проявляется также некоторым увеличением МОК и сердечного

индекса. Тенденция к такому гиперкинетическому типу кровообращения позволяет

транспортировать большее количество кислорода. Поскольку при этом несколько

замедляется скорость кровотока в капиллярах, то создаются условия для большего

поглощения кислорода и возрастает коэффициент его утилизации тканями. Понижение

скорости кровотока в зоне микроциркуляции приводит к накоплению в этом участке

углекислоты и недоокисленных продуктов метаболизма, в присутствии которых

уменьшается сродство гемоглобина к кислороду, что способствует более легкой

отдаче кислорода тканям.

Изменение крутизны

кривой диссоциации оксигемоглобина следует рассматривать как приспособительную

реакцию организма в борьбе за кислород. При большей крутизне кривой диссоциации

НbО2

обеспечивается

лучшее снабжение тканей кислородом, так как при том же pО2,

имеющемся в тканях, отдача О2 происходит легче.

Сердечно-сосудистая

система находится в тесной связи с деятельностью аппарата внешнего дыхания,

обеспечивая транспорт кислорода, питательных веществ и выведение метаболитов.

Повышение на Севере основного обмена, нарастание энергетических затрат

организма, снижение концентрации кислорода в атмосфере – все это вызывает

соответствующие изменения всех параметров кровообращения.

Частота сердечных

сокращений (ЧСС) у детей в Заполярье несколько больше, чем в умеренных широтах.

У школьников 7-13 лет была выявлена синусовая тахикардия – пульс превышает 110

ударов в минуту, что на 3–5 ударов больше соответствующих возрастно-половых

нормативов.

Климат Севера

оказывает гипертензивное влияние на сосудистый тонус школьников. Диастолическое

давление имеет отчетливую тенденцию к умеренному нарастанию от младшего к

среднему школьному возрасту в обеих половых группах. Его средние цифры

оказались на 2–7 мм рт. ст. выше, чем у детей соответствующих возрастов в

Москве. Систолическое давление отчетливо нарастает с увеличением возраста

детей, у девочек оно больше, чем у мальчиков. В целом оно на 2–8 мм рт. ст.

ниже, чем в Москве. Пульсовое давление с увеличением возраста детей умеренно

нарастает, у девочек оно несколько больше, но существенно не отличается от показателей

средних широт.

Минутный объем

сердца (МОС) у детей 7 лет в Заполярье высок и составляет почти 3 л/мин (на

3-12 % больше), что указывает на высокий уровень их метаболизма и напряжение

процессов гемодинамики.

Периферическое

сопротивление, обусловленное тонусом гладких мышц прекапилляров, способствует

также вместе с сердечным выбросом поддержанию постоянства среднего

динамического давления. Относительную величину периферического сопротивления,

отнесенную к поверхности тела, называют удельным периферическим сопротивлением

(УПС). У здорового человека в условиях основного обмена эта величина довольно

постоянна. У детей Заполярья происходит отчетливое нарастание УПСФ

(фактического), что совпадает с разной динамикой величины МОС в сравниваемых

группах.

Сезонные колебания

гемодинамических показателей отражают адаптивную реакцию организма на комплекс

сезонных изменений в природе и отмечаются многими исследователями в различных

климатических зонах. Однако эти работы выполнены в основном на взрослых. У

детей сезонные биоритмы изучены мало.

В сезонной динамике

наибольшую контрастность основные параметры кровообращения имели в весенний и

осенний периоды года. В мае у девочек и мальчиков отмечены самые низкие цифры

ЧСС и всех показателей артериального давления. На низких величинах находилось

пульсовое давление, и соответственно уменьшенными оказались МОС и сердечный

индекс, т. е. интенсивность кровоснабжения тканей и органов была менее

значительной, чем в другие периоды года. Удельное периферическое сопротивление

кровеносных сосудов несколько повышено, но в большей степени, чем это должно

было бы быть в ответ на уменьшение МОС. Выявленные сдвиги являются, несомненно,

адаптационными и развились в ответ на резкие изменения гелио-, геофизических и

метеорологических условий в весенний период, когда резко возрастают инсоляция,

длительность дня, температура воздуха, физическая активность детей (после

долгих месяцев гипокинезии). О напряжении деятельности сердечно-сосудистой

системы в это время свидетельствует также увеличение частоты неблагоприятных

типов ее саморегуляции (табл. 6.1).

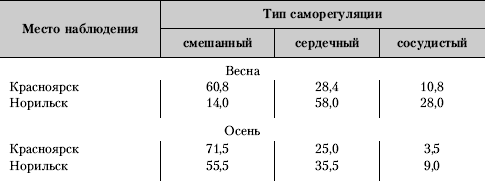

Таблица 6.1. Типы саморегуляции

сердечно-сосудистой системы в разные сезоны года, % (по: Ж. Ж.

Раппопорт, 1979)

Указанное изменение

параметров гемодинамики является, очевидно, общей закономерностью, свойственной

детям в весенний период года. В Красноярске энергетически невыгодные для

организма типы саморегуляции аппарата кровообращения были отмечены у 39,2 %

детей весной и существенно реже осенью – в 28,5 % случаев, еще более резкая разница

выявлена у норильских детей, среди которых благоприятный (смешанный) тип

саморегуляции весной имели только 14 % обследованных. У большинства был выражен

сердечный тип, у более 1/4 детей отмечен наименее выгодный вариант – сосудистый

тип саморегуляции.

Таким образом,

выявленные однонаправленные изменения деятельности сердечно-сосудистой системы

дают основание считать, что адаптационная перестройка этой системы в весеннее

время года в Заполярье протекает со снижением ее функциональных возможностей,

ухудшением типа саморегуляции, истощением резервов и падением работоспособности

детей. То есть в конечном счете организм ребенка оказывается в меньшей степени

приспособленным к данной экологической ситуации.

В последующие летние

месяцы во всех возрастно-половых группах детей отмечалось непрерывное повышение

гемодинамических показателей: в июне увеличиваются ЧСС, артериальное давление,

МОС. Соответственно снижается периферическое сопротивление (фактическое),

увеличивается частота благоприятных реакций аппарата кровообращения на нагрузку

(в августе отмечалась максимальная частота – 70–85 %).

В октябре дети на

Крайнем Севере находятся в довольно сложных условиях, так как в это время

происходит психологическая и функциональная реадаптация их к школе, а также

реадаптация к экологическим условиям Заполярья, поскольку 2/3 детей проводят

летние каникулы на юге или в средних широтах. Видимо, поэтому в октябре у всех

детей отмечаются наиболее значительные изменения в деятельности аппарата

кровообращения: увеличивается величина ЧСС, повышается до максимальных цифр (в

сравнении с другими периодами года) систолическое, диастолическое, среднее

артериальное давление и МОС. На высоком уровне остается сердечный индекс. О

снижении адекватности вегетативной регуляции говорит также уменьшение частоты

благоприятных реакций (41,0-47,8 %) в ответ на физическую нагрузку.

Следовательно,

адаптация детей в ее остром периоде сопровождается выраженным напряжением

деятельности аппарата кровообращения и его регуляторных механизмов.

Исследования,

проведенные в декабре (в разгар полярной ночи), выявили очередные сдвиги,

вызванные помимо прочего также и резким уменьшением двигательной активности

детей. В декабре отмечено некоторое урежение ЧСС, снижение в сравнении с

предыдущим периодом артериального давления, уменьшение МОС и СИ, тенденция к

повышению УПСФ. Частота благоприятных реакций на физическую нагрузку у

мальчиков снизилась до 40,0 %, но особенно резкое снижение произошло у девочек

– до 16,7 % случаев. Следовательно, адаптационная перестройка деятельности

гемодинамики в соответствии с изменяющимися условиями жизни привела не только к

количественным сдвигам ее параметров, но и к уменьшению ее способности к

адекватной функции при дополнительной физической нагрузке.

Таким образом,

комплекс исследований свидетельствует о принципиально нормальных

онтогенетических процессах морфологического и функционального созревания

кардиореспираторной системы у детей в Заполярье. Все наблюдаемые сдвиги,

отражающие приспособление организма детей в экстремальных условиях, не выходят

за физиологические границы и по своему значению могут рассматриваться как

адаптивные.

Пищеварение и

питание

Дети коренных

национальностей Севера в грудном и раннем возрасте мало отличаются по

показателям физического развития от своих сверстников средней полосы. В

дальнейшем намечается их отставание в росте. В школьном возрасте, несмотря на

невысокий рост, дети-аборигены имеют крепкое телосложение – широкую грудную

клетку, хорошо развитые скелет и мышечную систему. Кожные покровы у них, как

правило, суховаты, что связывают с дефицитом витамина С.

Традиционное питание

детей коренных национальностей отличается однообразием, но полностью

удовлетворяет потребности растущего организма в пластическом и энергетическом

материале. Основное место в их пищевом балансе занимают продукты животного

происхождения. Жиры и белки животного происхождения наиболее полно покрывают

большие энергетические затраты в условиях низких температур. Углеводы играют

гораздо меньшую роль в пищевом рационе и представлены в основном дикорастущими

ягодами. Недостатком традиционного питания является отсутствие или

ограниченность овощей и фруктов – основных источников витамина С, минеральных

солей и микроэлементов. Отрицательное значение имеет и сыроедение, которое хотя

и обеспечивает организм витаминами, но служит источником глистной инвазии.

Преимущественно

белковая пища является одним из ведущих факторов относительного повышения

содержания глобулиновых фракций в сыворотке крови у детей-северян и имеет

большое значение в формировании высокой иммунологической реактивности

организма.

Половое развитие

Исследования

показали, что половое развитие у школьников, постоянно живущих за Полярным

кругом, несколько замедленно, но постепенно выравнивается (у девушек быстрее) и

заканчивается к 14–16 годам у девушек и к 17 – у юношей. В целом физическое и

умственное развитие детей коренного населения высоких широт происходит

нормально.

|