|

И.И. Силин

Экология и экономика природных ресурсов бассейна р. Протва

(Калужская и Московская области)

Обнинск, 2003. - 302 с.

4. Техногенные источники поступления радионуклидов в окружающую среду

Прочие источники ГНЦ РФ ФЭИ

Институт имеет две промплощадки. Периметр промплощадки N 1 ФЭИ примыкает к массиву жилой

застройки города. Промплощадка N2, расположена дальше от этого массива

в сторону р. Протвы. Санитарно-защитная зона ФЭИ имеет вид овала неправильной

формы с размерами по 2.4 х 2км, вытянутого в сторону преобладающих направлений

ветров. Проведенные расчеты воздействия газоаэрозольных выбросов от всех

источников промплощадки ФЭИ, показали, что точка с приземной концентрацией

находится в пределах промплощадки при любых неблагоприятных метеорологических

факторах и в этой точке нет превышений установленных санитарными нормами

дозовых пределов для населения. Кроме того, в случае получения информации от

органов Росгидромета (НПО «Тайфун») о неблагоприятных метеоусловиях

организационными мерами предусмотрено прекращение любых работ, могущих привести

к повышенному поступлению радионуклидов в атмосферу (эксперименты, переключения

систем вентиляции, изменение режима их работ и т.д.), вплоть до снижения

мощности и полной остановки установок.

На территории ФЭИ в течение 40 лет действует ряд

производств, связанных с обоснованием и разработкой объектов атомной

энергетики. Основными производствами являются: исследовательский реактор на

быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БР-10 мощностью 8 МВт (в настоящее

время остановлен); импульсный реактор;

критические стенды нулевой мощности различного назначения; «горячая»

лаборатория для материаловедческих исследований ядерного топлива,

конструкционных и поглощающих материалов; ускорители

заряженных частиц – линейные и циклические; жидкометаллические

и водяные стенды различного назначения для исследований теплоносителей; химико-лабораторный корпус для проведения

исследований химических и радиохимических свойств материалов и процессов; производство радиоизотопной продукции (в том

числе – радиофармпрепаратов) на базе циклотрона, реакторных установок и

«горячей» лаборатории; лаборатории по

разработке, получению и испытаниям различных композиций новых конструкционных

реакторных материалов (сплавы, бериллий, особо чистые металлы и т.п.); лаборатории по изготовлению и испытаниям

различных композиций из делящихся материалов (уран, торий и др.); станция спецводоочистки для переработки

загрязненных радиоактивными веществами производственных вод мощностью около 104

м3/год; хранилище

твердых радиоактивных отходов объемом около 3*104м3; хранилище жидких радиоактивных концентратов

объемом около 1.5*10м3; хранилище

свежего и облученного ядерного горючего.

В течение 1954 –2000 г эксплуатировались также и другие

ядерные энергетические установки специального назначения: БР-2, мощность100

кВт, теплоноситель ртуть (1956-58 гг), БР-5, мощность 5 Мвт, теплоноситель

натрий (1956-1973г), 27\ВМ, мощность 70 Мвт, теплоноситель вода (56-86 гг), 27

\ВТ, мощность 70 Мвт, теплоноситель свинец-висмут, (1959-76 гг), ядерный

реактор ТЭС-3, мощность !.5Мвт, теплоноситель вода (1961-1978 гг), реактор

термоэмиссионной установки ТОПАЗ, мощность 180 кВт, теплоноситель натрий-калий

(1970-1984 гг).

Основные радиоактивные выбросы в атмосферу производятся

через 3 высокие трубы. Трубы вентцентров имеют высоту до 100м, через эти трубы

производятся газоаэрозольные выбросы радиоактивных продуктов действующих

ядерных реакторов, выбросы от «горячих» камер и от критических стендов. Имеются

и другие второстепенные организованные источники выбросов радиоактивных

продуктов в атмосферу через венттрубы высотой от 5 до 30м. Состав

технологических выбросов зависит от характера проводимых исследований, а в

целом – определяется, в основном, инертными радиоактивными газами, а также

йодом-131, долгоживущими и короткоживущими (с периодом полураспада менее 24

час.) аэрозольными продуктами деления ядерного топлива и продуктами коррозии

активированных нейтронами конструкционных материалов ядерных установок.

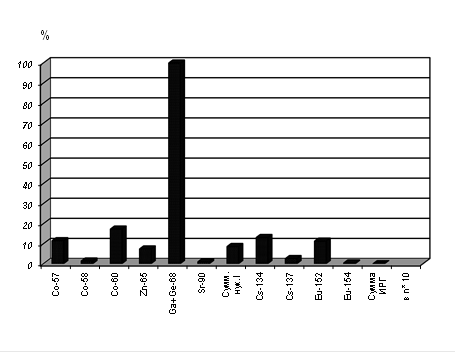

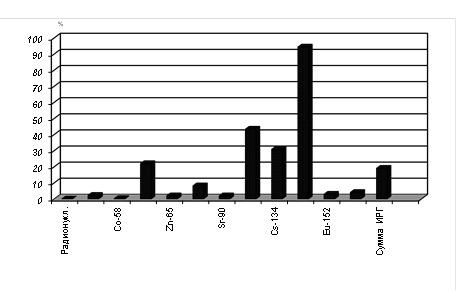

Состав и величина газоаэрозольных радиоактивных выбросов

в атмосферу показаны на рис. 4.1— 4.2. Для сравнения фактические выбросы в

атмосферу в 1999 г и в 1993 г представлены в виде гистограмм в % от

допустимых выбросов (ДВ).

Из диаграмм видно, что в основном фактические выбросы

радионуклидов в 1993 г составляли 5-10% от уровней ДВ. Несколько больше (по

отношению к ДВ) выбрасывалось в воздух ИРГ (19%), кобальта-60 (23%) и особенно

– европия-152 (46%), европия-154(28%). Исключения составляют выбросы цезия-137,

близкие к ДВ.

Рис. 4.1. Мощность

выбросов радионуклидов в атмосферу от источников ФЭИ в 1999 г (в % от ДВ)

Рис. 4.2. Мощность выбросов

радионуклидов в атмосферу от источников ФЭИ в 1993 г. (в % от ДВ)

В 1999 г наблюдался относительный рост выбросов суммы

галлия-68 и германия –68, в то время, как выбросы ИРГ, цезия -137 и других

долгоживущих радионуклидов значительно сокращены. Следует отметить, что за

указанный период заметно понизились и нормативы разрешенных выбросов.

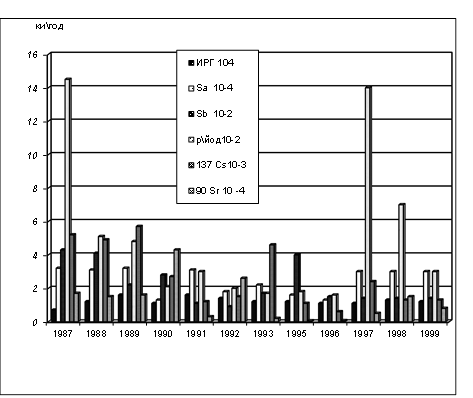

Анализ данных о величине радиоактивных выбросов ФЭИ за

12 лет показал (рис. 4.3, табл. 27), что мощность годовых выбросов отдельных

радионуклидов и ИРГ изменяется из года в год, что связано как с изменением

программ работы института, так и с ремонтом и заменой устаревшего оборудования,

заменой фильтров и т. д.

Рис. 4.3. Мощность выбросов в атмосферу

радионуклидов от источников ФЭИ в 1987-99 гг Рис. 4.3. Мощность выбросов в атмосферу

радионуклидов от источников ФЭИ в 1987-99 гг

Таблица 27

Мощность выбросов радионуклидов в

атмосферу от источников ФЭИ

|

1987

|

1988

|

1989

|

1990

|

1991

|

1992

|

1993

|

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

1999

|

|

ИРГ 104

|

0,7

|

1,2

|

1,6

|

1,1

|

1,6

|

1,4

|

1,2

|

1,2

|

1,1

|

1,1

|

1,3

|

1,2

|

|

|

3,2

|

3,1

|

3,2

|

1,3

|

3,1

|

1,8

|

2,2

|

1,6

|

1,3

|

3

|

3

|

3

|

|

Sb 10-2

|

4,3

|

4,10

|

2,2

|

2,8

|

1,1

|

0,9

|

1,7

|

4

|

1,5

|

1,4

|

1,4

|

1,4

|

|

|

14,5

|

5,1

|

4,8

|

2,1

|

3

|

2

|

1,7

|

1,8

|

1,6

|

14

|

7

|

3

|

|

137 Cs10-3

|

5,2

|

4,90

|

5,7

|

2,7

|

1,2

|

1,5

|

4,6

|

1,1

|

0,6

|

2,4

|

1,3

|

1,3

|

|

90 Sr 10 -4

|

1,7

|

1,5

|

1,6

|

4,3

|

0,3

|

2,6

|

0,2

|

0,06

|

0,07

|

0,5

|

1,5

|

0,8

|

Все технологические системы спецвентиляции

оборудованы фильтровальными станциями, как правило со 100%-ым резервом. Кроме

фильтров на основе тканей Петрянова, на вентсистемах, в которые возможно

попадание радионуклидов йода, дополнительно смонтированы системы очистки с

йодными угольными фильтрами АУИ-1500.

Имеется возможность переключения всех систем

спецвентиляции на байпас с йодными фильтрами. Контроль эффективности очистки

выбрасываемого воздуха периодически осуществляется прямыми измерениями, а также

по величине перепада давления на них. Степень очистки воздуха от аэрозолей

составляет 99,9%, от радиойодов около 90%. Контроль качества выбрасываемого

воздуха осуществляется тремя независимыми системами:

-непрерывный контроль воздуха в

производственных помещениях зданий (ИРГ и суммарная альфа- и бета-активность

аэрозолей);

-непрерывный контроль радионуклидов в

воздуховодах спецвентиляции (ИРГ, суммарная альфа-,бета-активность аэрозолей и

радиойод);

-непрерывный контроль радионуклидов в

трубе вентцентра (ИРГ, суммарная альфа- и бета-активность аэрозолей, радиойод,

дискретные спектрометрические измерения отобранных проб).

Система контроля оснащена

двухпороговой сигнализацией о превышении установленных уровней.

Из приведенных данных следует, что

среднегодовые радиоактивные выбросы ФЭИ в атмосферу подвержены колебаниям и

могут считаться достаточно стабильными для большинства радионуклидов, за

исключением радиойода и цезия-137, выбросы которых изменяются в несколько

раз.

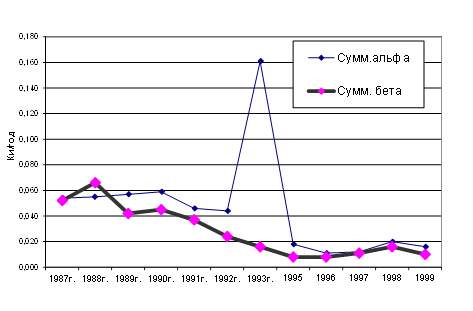

Общий объем сбросных вод через выпуски

ФЭИ и городских очистных сооружений составляет порядка 25000 тыс. м3/год

( 0.8 м3/с). Режим выпуска и сбросов по расходу воды во всех точках

– постоянный. Содержание альфа-и бета-активных продуктов в жидких сбросах ГНЦ

РФ ФЭИ в р. Протву за 12 лет составила (табл. 28):

Таблица 28

Содержание альфа- и

бета-активных продуктов в жидких сбросах ФЭИ (Ки/год)

|

Состав

|

1987

|

1988

|

1989

|

1990

|

1991

|

1992

|

1993

|

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

1999

|

|

∑α

|

0.054

|

0.055

|

0.057

|

0.059

|

0.046

|

0.044

|

0.161

|

0.018

|

0.011

|

0.012

|

0.02

|

0.016

|

|

∑β

|

0.052

|

0.066

|

0.042

|

0.045

|

0.037

|

0.024

|

0.016

|

0.008

|

0.008

|

0.011

|

0.016

|

0.01

|

Видно, что среднегодовая величина жидких радиоактивных

сбросов ФЭИ колеблется в пределах одного порядка, за исключением выпуска

сточных вод в 1993 г, содержащих повышенные концентрации альфа-активных

продуктов (рис.4.4).

Рис. 4.4. Содержание альфа- и бета- продуктов в

жидких сбросах ГНЦ РФ ФЭИ (Ки/год) Рис. 4.4. Содержание альфа- и бета- продуктов в

жидких сбросах ГНЦ РФ ФЭИ (Ки/год)

Анализ многолетних данных показал, что превышение ПДС

также имели место по содержанию нерадиоактивных компонентов в сточных водах

городских очистных сооружений: взвешенным веществам, хлоридам, сульфатам, азоту

аммонийному, нитритам, нитратам, хрому+6, железу, меди, цинку,

СПАВ.

|